本报告由算力产业发展方阵与2025中国算力大会联合发布,旨在全面、系统地评估和呈现中国算力产业的最新发展态势。报告在原有体系基础上进行了重大升级,首次引入“模力”(模型能力)维度,构建了涵盖“算力、存力、运力、模力、环境”五大维度的“综合算力指数体系4.0”,为国家政策制定、产业投资布局和区域协调发展提供了权威的“数字标尺”。

来源:《 2025综合算力指数》

完整版报告下载链接:

夸克下载:https://pan.quark.cn/s/64df1e9c3fbd

百度网盘下载:: https://pan.baidu.com/s/1mLlVYNSycX9CUz0O7UKK4Q?pwd=cyhq 提取码: cyhq

一、 核心背景与研究动因

报告开篇指出,当前全球算力需求正经历爆发式增长,主要驱动力来自人工智能、大数据、工业互联网等技术的规模化应用。国际上,各国纷纷加大算力投入以抢占数字经济竞争先机。在此背景下,中国作为数字经济大国,亟需通过科学评估自身算力发展水平,明确优势与短板,以实现科技自立自强,保障国家信息安全与经济稳定。

报告同时指出了中国算力产业发展面临的四大挑战:

- 跨区域协同不足:东、西部算力供需对接不畅,缺乏统一调度平台。

- 基础软硬件水平待提升:高端芯片制造、高性能服务器及基础软件与国际先进水平有差距。

- 节能降碳压力大:算力中心能耗和碳排放持续攀升,绿色转型迫在眉睫。

- 产业生态不完善:基础设施不均衡,算力应用深度广度不足。

此外,区域间数字经济发展差距明显,东部沿海地区数字化转型领先,而中西部地区相对滞后,亟需通过优化算力资源配置来促进协调发展。

二、 中国算力总体进展

报告总结了中国在算力、存力、运力和模型技术方面的四大总体进展:

- 算力结构优化与技术创新并进:截至2025年6月底,全国在用算力中心机架总规模达1085万标准机架,智能算力规模达788 EFLOPS(FP16)。算力布局持续优化,通算、智算、超算协同发展的架构正在形成,同时在芯片、异构计算、绿色节能等方面取得技术突破。

- 存储规模与性能结构不断突破:截至2025年6月底,全国存力规模达1680 EB,较2023年增长约40%。存储技术在容量(企业级硬盘、闪存)、性能(SSD、NVMe)和可靠性(RAID、多副本)方面均取得显著提升。

- 运力基建与调度机制双轨演进:网络基础设施建设成效显著,国家枢纽间传输时延不超过20ms。在“入算网络”(用户到算力中心)、“算间网络”(算力中心之间)和“算内网络”(算力中心内部)三个层面,均采用了400GE/800GE、SRv6、OXC等先进技术,实现了高带宽、低时延、高可靠的数据传输。

- 模型技术与产业应用双轮驱动:截至2025年6月底,中国已发布1509个大模型,数量全球第一。大模型技术正加速向金融、医疗、交通、教育等千行百业渗透,推动实体经济深度融合,催生巨大的经济与社会价值。

三、 综合算力指数体系4.0

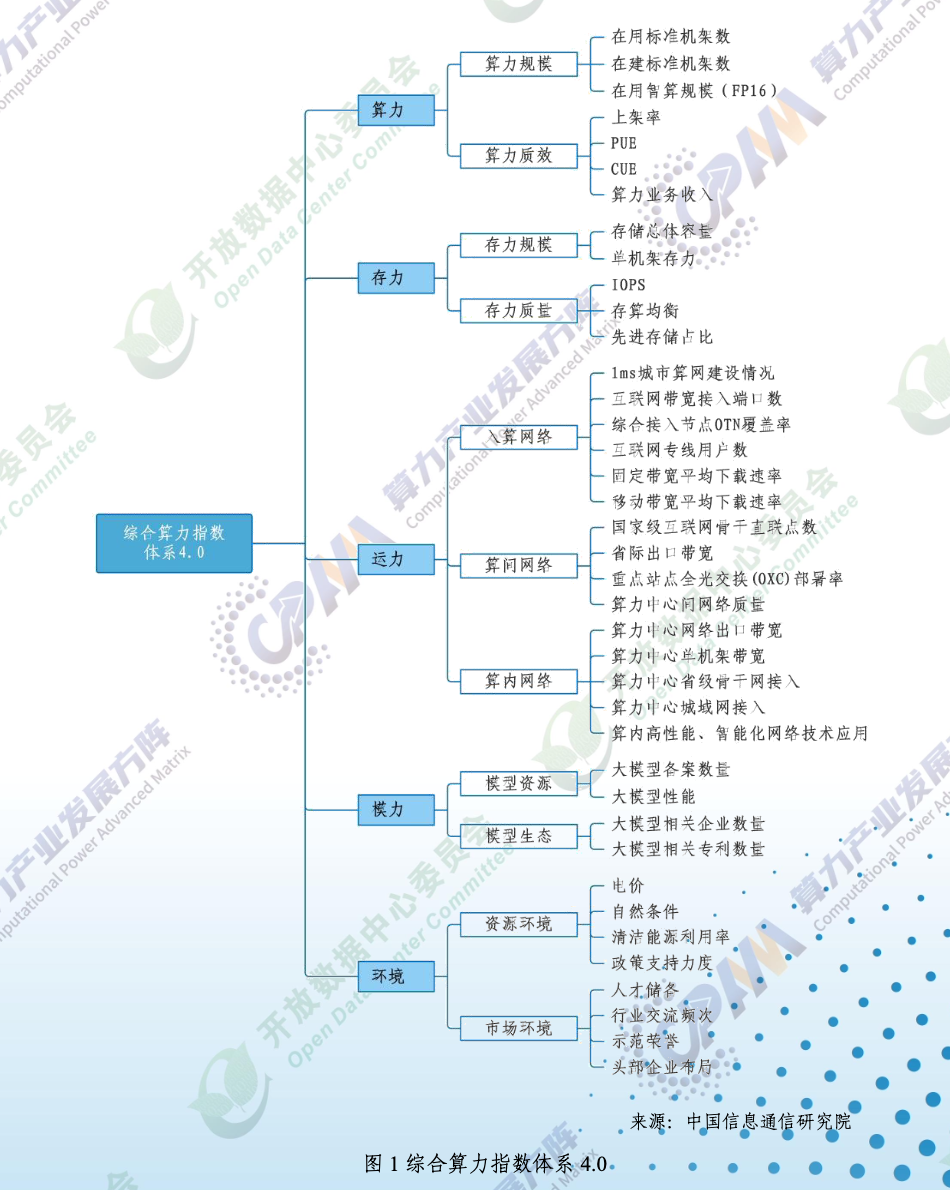

报告的核心是构建了全新的“综合算力指数体系4.0”,从五个维度对全国31个省级行政区进行量化评估:

- 算力:衡量计算能力,包括规模(机架数、智算规模)和质效(上架率、PUE、CUE、业务收入)。

- 存力:衡量数据存储能力,包括规模(存储总容量、单机架存力)和质量(IOPS、存算均衡、先进存储占比)。

- 运力:衡量数据传输能力,分为入算网络、算间网络和算内网络三个子维度。

- 模力(新增):衡量大模型能力,包括模型资源(备案数、性能)和模型生态(相关企业、专利数量)。

- 环境:衡量发展支撑环境,包括资源环境(电价、气候、清洁能源、政策)和市场环境(头部企业、人才、行业交流)。

该指数体系通过专家打分法(AHP)确定权重,采用极差标准化法计算,最终得分在0-100分之间,分数越高代表能力越强。

四、 发展建议

报告最后提出了五项关键发展建议,以推动中国算力产业实现高质量发展:

- 深化一体化算力网:强化全国算力“一盘棋”布局,盘活闲置资源,实现“算随电走、数随算流”的高效协同。

- 提升算力供给质效:支持AI集群和智算中心建设,突破高端芯片等核心技术瓶颈,推动算力与工业仿真、生物医药等实体经济需求紧密结合。

- 夯实存力运力底座:发展高性能、大容量新型存储技术,构建“高带宽、低时延、全连接”的运力网络,促进“算、存、网”一体化协同发展。

- 构建绿色低碳体系:严格管控PUE,优化能源结构,提高绿电使用比例,并利用AI技术实现算力中心的精细化节能管理。

- 深化融合创新实践:推动算力普惠,降低中小企业获取成本;健全标准体系;鼓励算力赋能千行百业,培育繁荣的产业生态。

五、 主要评估结果

本报告通过构建“综合算力指数体系4.0”,对全国31个省级行政区和302个地级行政区的算力发展水平进行了全面、系统的量化评估。评估结果揭示了中国算力产业在“东数西算”国家战略引导下,呈现出“东部引领、中西部崛起”的协同发展新格局。

(一)全国算力总体发展数据

在深入分析各地区情况之前,报告首先呈现了截至2025年6月底的全国算力核心数据,为评估提供了宏观背景:

- 算力规模:全国在用算力中心机架总规模达到 1085万标准机架,智能算力(智算)规模达到 788 EFLOPS(以半精度FP16计量)。

- 存力规模:全国存力规模(存储总体容量)达到 1680 EB。

- 大模型发展:全国已发布大模型数量达 1509个,已完成备案的生成式人工智能服务为 439项。

- 运力效能:国家算力枢纽节点间的网络传输时延不超过 20毫秒,算力集群到周边主要城市的传输时延不超过 5毫秒,区域内算力节点间时延达 1毫秒。

- 绿色节能:全国在用算力中心的平均电能利用效率(PUE)值为 1.46,相较于2023年降低了0.04,节能降耗取得一定进展。

(二)省级行政区综合算力指数Top10

根据综合算力指数得分,2025年全国排名前十的省级行政区依次为:河北省、江苏省、广东省、浙江省、北京市、上海市、内蒙古自治区、山西省、山东省、贵州省。

- 格局分析:这一排名格局充分体现了“东部引领、中西部崛起”的协同发展态势。

- 东部引领:江苏、广东、浙江、北京、上海等东部经济强省(市)凭借其雄厚的经济基础、强大的技术创新能力、密集的产业需求和成熟的市场生态,在算力、存力、运力、模力等各个维度均处于全国领先地位,综合表现极为优异。

- 中西部崛起:河北省凭借其独特的“环京”区位优势,持续承接北京外溢的算力需求,已连续多年在综合算力指数中排名第一。内蒙古、贵州、山西等中西部省份则充分利用其在电价、气候、清洁能源和土地资源方面的优势,以及国家政策的大力支持,吸引了大量数据中心和算力中心集群落地,实现了算力产业的跨越式发展,成功跻身全国第一梯队。

(三)各分指数Top10情况

各维度分指数的排名揭示了不同地区在特定领域的核心竞争力。

算力分指数 Top10:河北省、浙江省、江苏省、上海市、内蒙古自治区、青海省、山西省、广东省、贵州省、北京市。核心数据与说明:

- 河北省在算力规模上遥遥领先,其“在用标准机架数”和“在建标准机架数”均位列全国第一,同时“在用智算规模(FP16)”也位居榜首,超过 110 EFLOPS,占全国总量的近15%。这得益于其“京津冀枢纽”核心地位,形成了“北京出需求、河北供算力”的高效协同模式。

- 浙江省和内蒙古自治区的算力分指数相比去年有显著提升(分别提升6名和8名),显示出强劲的发展势头。浙江得益于其发达的数字经济和旺盛的算力需求,而内蒙古则依靠丰富的风电等能源资源,实现了算力中心的集群化、低成本发展。

- 值得注意的是,北京市的算力分指数有所下降。报告分析,这主要受制于其土地资源紧张、电力成本高昂以及对能耗指标(PUE)的严格控制,限制了其算力规模的快速扩张,促使部分算力需求向周边及西部地区迁移。

存力分指数 Top10:广东省、江苏省、河北省、北京市、内蒙古自治区、上海市、贵州省、福建省、山东省、浙江省。核心数据与说明:

- 广东省在存力规模上全国领先,其“存储总体容量”达到 166 EB,与河北省并列第一。作为我国的经济和科技强省,广东拥有海量的互联网、金融和制造业企业,产生了巨大的数据存储需求,推动了存力规模的持续扩张。

- 东部地区在存力发展上占据主导地位(Top10中占8席),这与该地区高度发达的数字经济和数字化转型程度密切相关。江苏、北京、上海的存储容量也均超过 100 EB,需求旺盛。

- 中西部地区的存力规模也在快速提升,内蒙古、贵州等省份依托政策红利和算力中心建设,存力水平显著增强。

运力分指数 Top10:浙江省、上海市、江苏省、山东省、广东省、北京市、四川省、安徽省、河北省、贵州省。核心数据与说明:

- 长三角地区(浙江、上海、江苏)在运力方面占据绝对核心地位,包揽了前三名。这得益于该地区超前的网络基础设施建设,网络具备高带宽、低时延、高稳定性的特点,为数据的高效传输提供了坚实基础。

- 运力Top10中,东部省份占七成,反映了东部地区在“入算网络”(用户接入)、“算间网络”(数据中心互联)和“算内网络”(数据中心内部)三个层面的全面领先。山东、广东、北京等地在数字化转型和企业上云方面需求旺盛,也推动了运力的优化升级。

- 四川、安徽等中西部省份凭借其交通枢纽的区位优势,在“算间网络”连接东西部算力中心方面表现突出。

模力分指数 Top10:北京市、广东省、浙江省、上海市、江苏省、山东省、四川省、安徽省、湖南省、湖北省。核心数据与说明:

- 北京市在模力分指数中位居全国第一,其在“模型资源”和“模型生态”两个子维度上均表现卓越。北京作为全国科技创新中心,聚集了顶尖的高校、科研机构和高科技企业,已完成备案的生成式AI服务数量达 105项,是全国大模型研发和创新的核心高地。

- 整体格局呈现明显的“东强西弱”态势。东部沿海省份凭借其在技术、人才、资本和应用场景上的综合优势,成为大模型产业发展的主要阵地。

- 广东省和浙江省同样表现突出。广东依托强大的制造业基础,推动大模型在工业领域的深度应用;浙江则凭借活跃的互联网经济,诞生了如DeepSeek等一批全球领先的大模型。

环境分指数 Top10:青海省、内蒙古自治区、河北省、江苏省、浙江省、新疆维吾尔自治区、甘肃省、山西省、山东省、宁夏回族自治区。核心数据与说明:

- 环境分指数Top10中,东、西部省份各占五席,体现了不同地区在发展环境上的差异化优势。

- 西部地区在资源环境上优势显著。例如,青海省在年平均气温(低)、清洁能源利用率(高)和电价方面均表现优异,是建设绿色低碳算力中心的理想区域。内蒙古、新疆、甘肃等省份也凭借丰富的风、光等可再生能源和较低的气温,为算力产业提供了良好的基础条件。

- 东部地区在市场环境上更具优势。江苏、浙江、山东等省份不仅在资源环境上表现不俗,更在头部企业布局、人才储备、行业交流频次和获得的示范荣誉等方面领先,形成了完善的产业生态。

(四)城市算力分指数Top30

城市算力分指数对全国302个地级行政区的算力水平进行了评估。

排名前30的城市包括:廊坊市、张家口市、大同市、广州市、杭州市、中卫市、乌兰察布市、呼和浩特市、苏州市、贵阳市等。特点与说明:

- 国家战略导向明显:Top10城市中有9个位于我国“东数西算”工程规划的八大国家算力枢纽节点内,这充分体现了国家战略对算力资源布局的强大引导作用。

- 发展模式清晰:

- 环京协同模式:廊坊市、张家口市、大同市等城市,凭借紧邻北京的区位优势,成为承接北京算力外溢的“第一梯队”。它们形成了“北京出需求、周边供算力”的高效协同模式,有效缓解了北京的资源压力。

- 能源枢纽模式:乌兰察布市、呼和浩特市、中卫市、贵阳市等城市,则依托当地丰富的能源资源和凉爽的气候,吸引了阿里巴巴、腾讯、华为等科技巨头建设大型数据中心集群,成为重要的西部算力枢纽。

- 多点开花:除了上述两类典型模式,广州、杭州、苏州等东部发达城市也凭借其强大的经济实力和产业基础,持续投入建设先进的智算中心,保持了强劲的算力竞争力。

总结:《2025综合算力指数》不仅是一份评估报告,更是一份面向未来的行动指南。它通过引入“模力”这一关键维度,精准刻画了AI时代算力发展的新特征,全面揭示了中国算力产业的现状、格局与挑战,并为实现算力资源的优化配置、促进区域协调发展、最终支撑数字中国建设提供了科学、系统的决策参考。